一腔热血为海西,在实干和奉献中诠释担当——记浙江援青干部团队

发布时间:2024-01-10 17:06:25 | 来源:中国网 | 作者:卢晓茜 | 责任编辑:晁亚婷“浙”情深厚,爱洒高原。2010年8月,浙江省与青海省海西蒙古族藏族自治州建立对口支援关系。十几年的时间里,海西州各行各业切实感受到了落地开花的援青成果,这些成果来自于两地的共同努力,更凝聚了一批批浙江援青干部的心血。

他们用行动诠释着“一次青海行,一生青海情”的奉献情怀,用满怀热情的实际行动书写着一个个感人的援青故事,也一次次践行着“真心融入青海、实干发展青海、倾情奉献青海”的诺言。

叶欢雷:援青义无反顾也义不容辞

高高瘦瘦、精神饱满、目光坚毅,这是初见叶欢雷时,笔者的第一感受。

2022年7月,从浙江奔赴海西时,叶欢雷的孩子才四个月大。但对于援青工作,他没有一点犹豫。“家里的困难可以通过亲戚朋友的帮助克服,但援青却是要义无反顾去干。作为一名干部,我就应该义无反顾响应党中央关于援青的重大号召。”对于叶欢雷来说,援青也是一种报恩:“我们在浙江喝的是长江水,但是三江之源都在青海,我们应该感谢青海人民为全国生态发展做出的巨大贡献。来援青也算是我能为青海做的唯一贡献,是义不容辞的。”

对于叶欢雷的决定,他的爱人也十分肯定:“我丈夫是党的干部,就应该实实在在为人民做些事,有大家才有小家,我会把家里的后勤工作做好,让他安心在海西工作。”

来青后,叶欢雷任浙江省援青指挥部党委委员、干部人才管理组组长、办公室副主任,海西州委组织部办公室副主任。为了让浙江援青干部在青海工作期间能安心工作,叶欢雷通过“中秋家书”活动,写“家书”、叙“家书”等多种举措,传递组织对援青干部人才的关心关爱。

“在我们生日或者节假日期间,叶主任会编发慰问短信或者送上一份贴心小礼物,闲暇之余他也会找我们谈心,关心我们的工作和生活。评定职称时,他为我们准备资料忙前忙后……”援青干部们都说,叶欢雷工作细心,对大家都是尽心尽力。

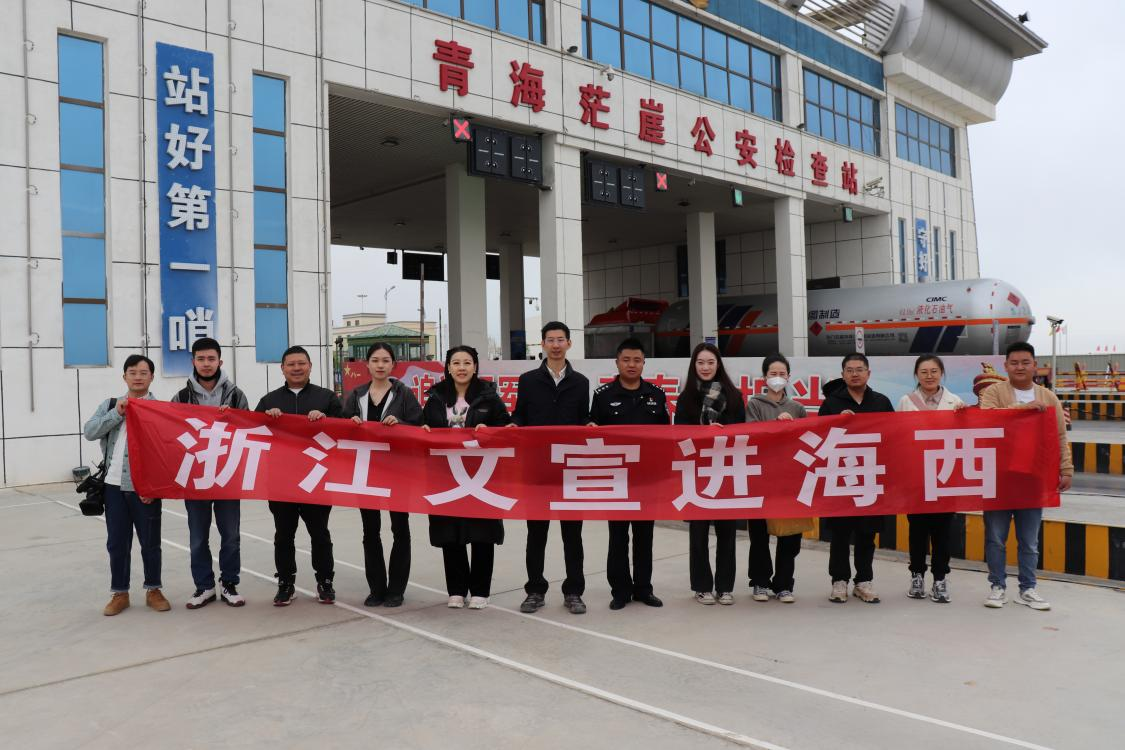

(左六为叶欢雷。浙江援青指挥部供图)

2023年4月,叶欢雷邀请10位在“四地”建设、科技金融、医疗教育、社会事业等方面有较高影响力和权威的浙江专家成立“海西智库”,并召开助力高质量发展恳谈会,为海西经济社会发展把脉问诊,建言献策。为更好地促进浙青两地各民族间交往交流交融,叶欢雷充分发挥援青人才工作优势,通过“走出去”和“请进来”相结合,更好地培养留得住的人才。2023年安排了79批次培训班次,共投入1320万元援青资金开展培训,其中50%以上用于基层村支书、妇女主任以及农村致富带头人等。

“都说高原反应‘欺胖不欺瘦’,在这里我的身体没有太大不适,除了嘴皮经常干裂。”叶欢雷说,来到海西后,他总是被海西人民的淳朴所感动,其中一件事令他印象深刻。

“有一次我在州政府开会,那天散会比较晚,我就打了一辆出租车。上车之后我跟司机师傅闲聊起来。他问我从哪里来,我说我从浙江来,在浙江援青指挥部工作。司机师傅说浙江援青这些年为海西做了很多的实事好事,他孩子所在的学校就是浙江援青项目之一。”叶欢雷说,下车时司机师傅坚持不收他的钱,说只要是浙江来的客人坐车都不收钱。那一刻,叶欢雷的心中百感交集,他知道这是海西人民对浙江援青的一种感激之情,海西人民的认可证明了他们的工作是有价值的。

在叶欢雷看来,援青工作对个人能力提升来说大有裨益:“人才工作我是来海西以后才接触到,所以我也是一边学一边做,不断提升自己这方面的能力素质。来到海西这个大家庭,是我的荣幸,也是一种激励。”

陈俊屹:争做浙江援青工作排头兵

2022年7月,陈俊屹作为浙江省温州市第五批援青干部来到格尔木市,任浙江援青格尔木工作组组长、海西州格尔木市政府副秘书长,开展为期三年的对口支援工作。对于陈俊屹来说,海西州茫茫戈壁滩的荒凉带给他极大的震撼,随着工作生活的深入,“大漠孤烟直,长河落日圆”的美景给予了他心灵的洗涤。

初到格尔木,陈俊屹就遇到严重的疫情。面对当时防疫物资紧张的局面,作为浙江援青格尔木工作组组长,陈俊屹第一时间对接浙江援青指挥部,向浙江援青指挥部和温州市委、市政府专报求援协调防疫物资。浙江省委、省政府和温州市委、市政府得到消息之后,第一时间筹集调拨物资,全力支持海西防疫。

为了更好更快地适应并融入格尔木的工作生活,陈俊屹认真调研,沉下身子,将援青工作有效融入格尔木发展的方方面面。陈俊屹说,接过援青工作“接力棒”,使命光荣、任务艰巨。在工作中,陈俊屹以“起步就是全力以赴、落笔就要着眼布局”的工作状态,进一步聚焦聚力项目建设,建立固定资产投资项目调度指导长效机制,保质保量完成援青项目建设任务。

(浙江援青指挥部供图)

“陈秘书长干工作总是说做就做,雷厉风行又不失神采奕奕,他对待工作认真细致的态度深深影响着我们。”随行的工作人员经常说,陈俊屹的身影总是奔波在基层。

思路决定出路,在对口援青工作中,陈俊屹坚持要在文化旅游产业与农畜牧产业融合上下苦功夫、下大功夫,把“走出去”战略与“绿色农畜产品输出地”战略、“引进来”和“国际旅游目的地”战略紧密结合起来,积极谋求人才就业帮扶突破、消费帮扶突破、招商引资突破。

此外,持续组织实施好文化旅游“大交通”工程,以温格航线规范提升为契机,持续深入开展文化旅游宣传推广,带动人流、资金流、信息流,打造国际化旅游目的地。依托国家乡村振兴战略,探索温格两地“强村结对”试点,按照浙江援青指挥部部署,聚焦乡村建设、乡村治理和产业发展,加强两地典型美丽乡村交流互动,努力在青藏高原积极打造“和美乡村”建设。

远离家乡来到祖国大西北援青,陈俊屹对家人有着满满的愧疚,他的爱人是教师,继他援青后,爱人又被派去支教。“我爱人很辛苦,每天开车来回两个小时,既要顾工作还要管两个孩子,真的非常感谢她。我爱人告诉我,我来青海以后,小儿子每天都趴在地图上找格尔木在哪,在地图上量温州和格尔木的距离,总是问爸爸什么时候可以来接他放学。”讲到此处,陈俊屹红了眼眶。他说,带着家人的支持和期盼,他更将自信自励、奋发有为。

新征程任重道远,陈俊屹将集中力量办大事,充分发挥浙商、浙企、浙资力量,将民生和民族工作共促进,将情怀与责任同担当,办实事强服务,让群众更有获得感和幸福感,展现奉献高原的大爱情怀,争做浙江援青工作排头兵。

陈剑:在援青中实现人生价值

来青海前,陈剑任中共台州市委宣传部副部长。为何援青?陈剑给出的回答是:“多年来对大西北的向往。”谈及对青海的第一印象,陈剑用“圣地”来形容。从小,他就向往武侠小说中,英雄人物“仗剑走天涯”的豪迈。2021年5月,陈剑如愿成为一名援青干部,任海西蒙古族藏族自治州茫崖市委副书记、副市长。

茫崖市平均海拔3000米,常年伴有干燥、寒冷、缺氧、沙尘等恶劣天气。一到这,陈剑的高原反应也随之而来:“来到茫崖四个月的时候,有一天早上起床,我觉得头有点懵,在食堂吃饭的时候晕倒了。当时同事都很担心我,我知道这是整晚睡不着导致的。”陈剑说,至今,他整晚的睡眠时间都只有三四个小时,流鼻血、高血压、高血脂也都成了陈剑的“标配”。

“作为援青干部,生理和心理的高原反应都要克服。”对于陈剑来说,比起克服高原反应,更重要的是理顺工作。援青工作怎么干?陈剑给出的答案是:脚下沾泥土,群众放心中。

(浙江援青指挥部供图)

一次慰问活动中,陈剑走进一户困难群众家中,看见一家5口人居住在四十多平米的小房子里,而维持这一家生计的劳动力仅有奶奶一人,让他感叹不已。从群众家中出来后,陈剑跟随行的工作人员说:“首先,我们要想尽一切办法解决他们的住房问题;其次,像这样的困难群众我们要多摸排、多关爱,切切实实帮助他们解决实际困难。”在陈剑的帮助下,一家5口人顺利解决了住宿紧张的问题。

“心系群众,情暖人心为人民。”这是群众对陈剑的一致评价,也是对他鬓角间几丝白发最好的回馈。

茫崖市实验小学德育副主任陈海盼曾任陈剑秘书一职,他这样评价陈剑:“陈书记在日常工作中,把认真细致做到了极致,每天的工作计划也安排得满满当当。针对浙青两地干部群众思想观念、工作方式等方面的差异,他非常注重干部主动性的培养。”

陈剑说,来到青海工作后,他更加敬佩青海干部群众,在高寒缺氧的地方,为青海的各项事业奋斗。相比之下,援青干部的辛苦不值一提,青海当地干部吃苦耐劳的精神更加耀眼,让人感动。

一人援青,全家奉献。为了援青事业,陈剑长年在茫崖,不能照顾家庭,这是他最大的遗憾。“家里大大小小的事情都是我爱人在操心,儿子今年备战高考,女儿才上幼儿园,都是最需要照顾的时候。前一阵母亲生病,我爱人更是忙得不可开交。”陈剑说,对于家人,他始终有着深深的愧疚之情。“上次我女儿的幼儿园举办亲子活动,老师拨通视频电话,让女儿和我打招呼,还没说几句,她就大哭起来,跟老师说想爸爸了。”聊到这件事,陈剑有些哽咽。

“一开始我也有过抱怨,但好男儿应该志在四方,我作为妻子,更应该支持他鼓励他。”陈剑的爱人这样说。对于家人,陈剑始终有着深深的愧疚之情,他说,有家庭的支持至关重要,感谢爱人的理解和付出,让他在援青工作中没有后顾之忧。

在陈剑看来,援青是使命、是担当、是奉献,更是一次最宝贵的人生经历。“自己的人生价值在援青中得以实现,此生无憾。”陈剑说。

(作者 卢晓茜)