传承非遗文脉|青海湟源:皮绣“绣”出文化新活力

发布时间:2024-03-05 17:03:14 | 来源:中国网 | 作者:晁亚婷 | 责任编辑:蔡得军皮绣,顾名思义就是一种在各类皮张上刺绣的民间手工艺术。“湟源地处农业区和牧业区接壤处,这里曾经形成了繁盛的茶马互市,受到不同文化的影响,勤劳的湟源人民创造出了‘皮绣’这一珍贵的艺术产品。”绣娘樊国敏说。

(湟源皮绣陈列馆内绣品种类繁多,制作精美)

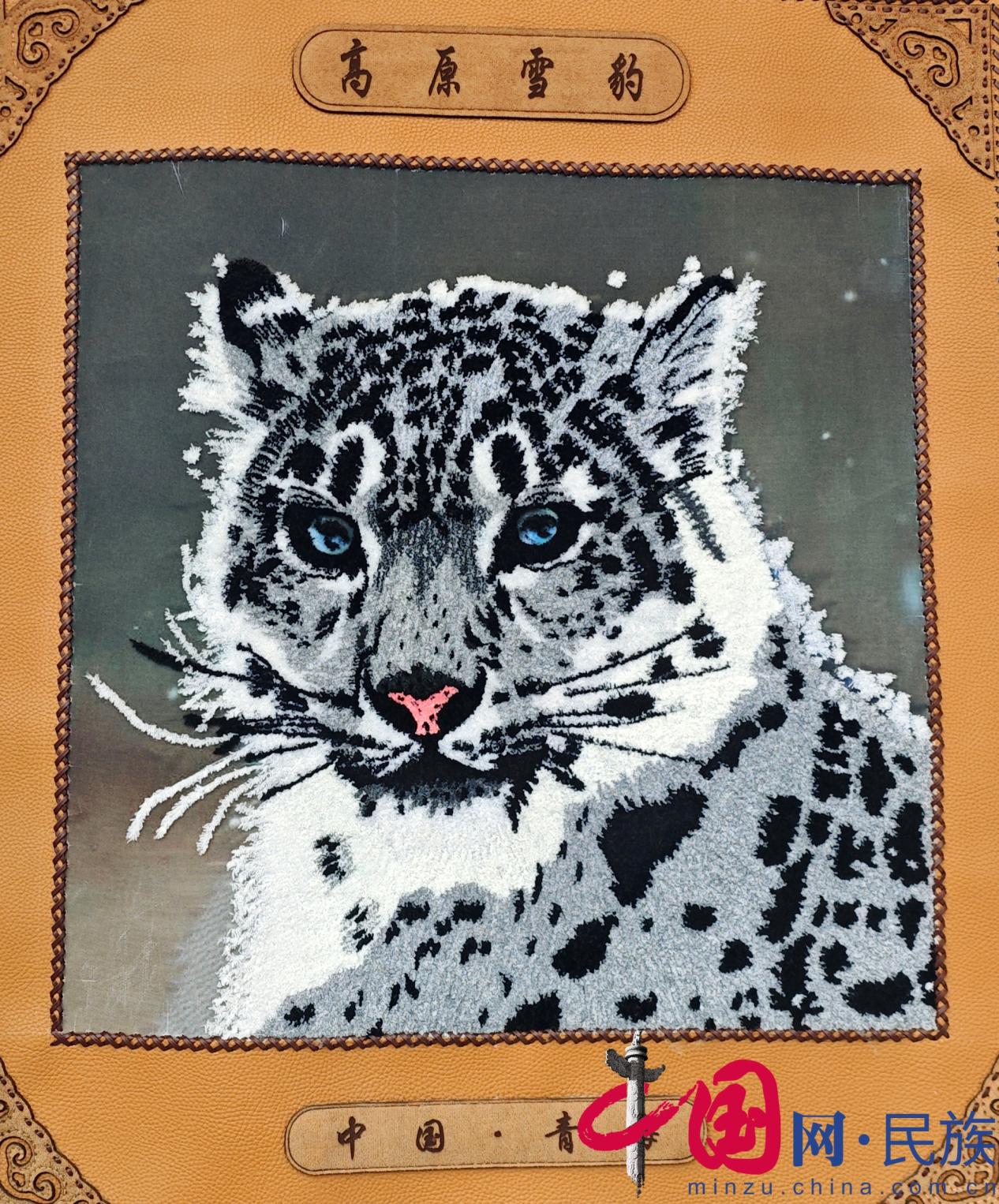

走进湟源县丹噶尔古城的湟源皮绣陈列馆,雪山牦牛、翩翩起舞的藏族姑娘、形神兼备的藏獒、雪豹,各种活灵活现的绣品一一陈列,让人眼花缭乱。春节期间,游客们纷纷驻足在各个绣品前,仔细端详着一针一线的走势,感叹绣娘技艺高超。

传承千年的文创产品

湟源,史称“丹噶尔”,这里自古为羌戎之地,也是丝绸南路和唐蕃古道上重要的驿站,农耕文化与牧业文化的结合点,素有“海藏咽喉”之称。在几千年的历史中,古羌人创造了灿烂文明,其中就有与皮毛有关的工艺技艺和文化传承。

(绣品白色边框质地为羊皮,中间是牛皮)

据记载,早在三千多年前,羌族先民们以畜牧狩猎为主业。在过去,羌族先民们吃牛羊肉、住牛皮房、穿羊皮袄,他们的衣、食、住、行,无不与皮毛息息相关。在漫长的历史沿革中,他们以皮毛为生产生活用具。古老的皮毛制作工艺就以群体性的形式一代一代传承下来,为皮绣的研制开发奠定了坚实的基础。

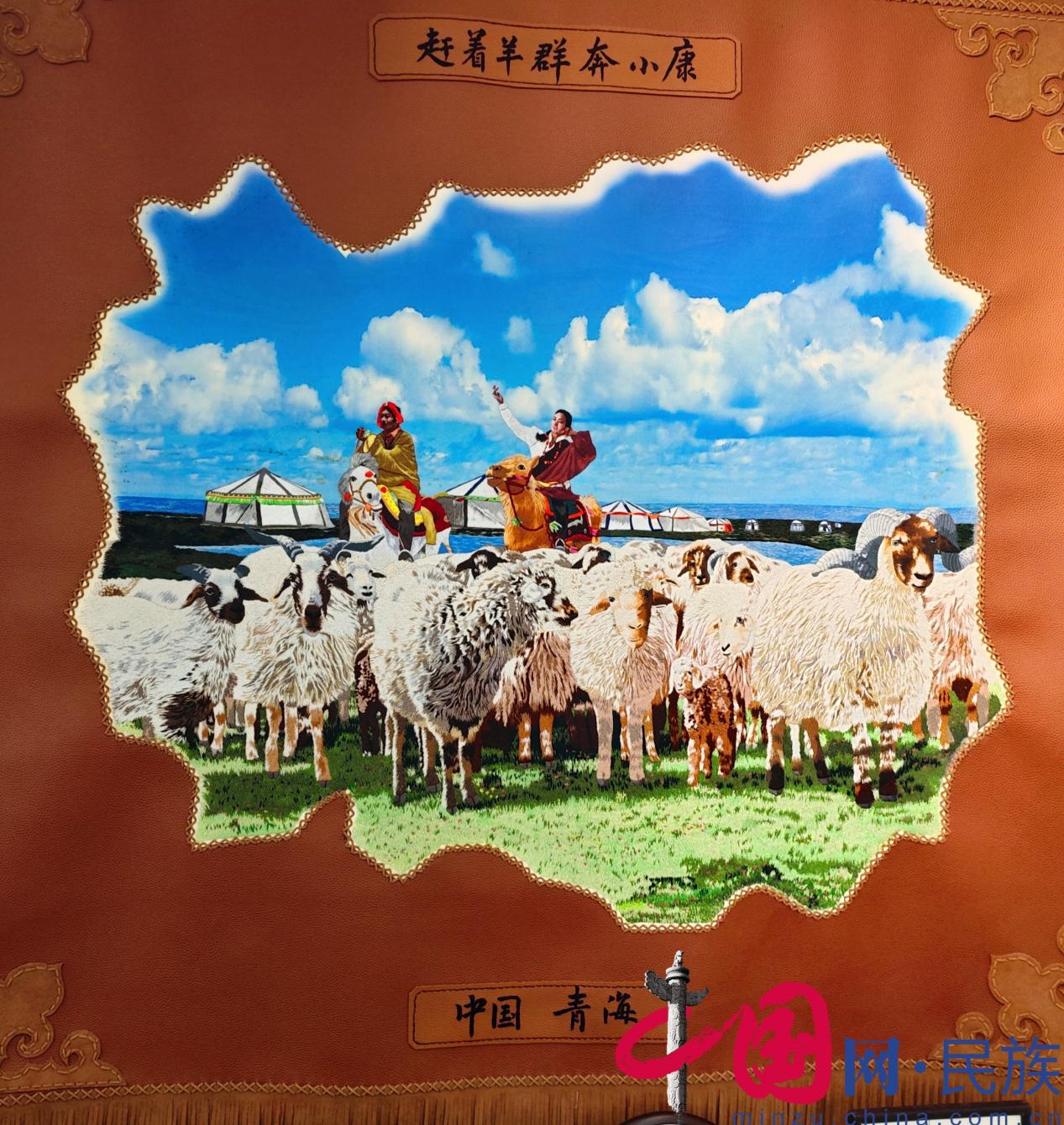

(绣品状似青海地图,具有各地域特色)

“起初,先民们是在皮革服装、鞋帽、鞍鞯箭筒等物品上,用羊毛、皮革等材料刺绣简单的图案、符号,作为装饰或崇拜物。”“随着时代变迁,人们用特制铲刀铲去皮毛,再把皮子洗净、割成皮条、拧成皮绳、绷紧、揉搓、晾晒,马的辔头、鞍鞯、马鞭就成型了。”樊国敏说,在之后漫长的发展过程中,通过多民族文化的交流,皮绣逐渐融会了南北各地的绣法和技艺,形成了质朴而优美的艺术风格。

如今的皮绣,绣制方法多变,平绣、网绣、盘金绣、锁绣、松针、人字绣、抢针绣,根据不同题材、不同物象、不同纹理、不同要求,运用各种针法,选配各种不同色阶的绣线,构成各种优美的图像、花纹,再加上虚实结合、明暗对比,各种富有立体感的皮绣挂件、皮绣排灯、皮绣钱包、皮绣玩偶、皮绣香包、皮绣香囊、皮绣项链、皮绣耳坠、皮绣戒指、皮绣手镯等形式千变万化,根据不同的场所和用途设计制作出不同样式,绣以风景、花鸟、动物走兽、人物肖像等图案。同时,还融入名人轶事、神话故事、风土人情等寓教于乐的内容,艺术地表达了人们对乡土的热爱,对美好生活的追求。

皮绣传承焕发新活力

由于历史等诸多原因,丹噶尔皮绣这一精妙的手工艺术面临失传的危险境地,它鲜为人知。因此,挖掘、保护、继承和开发丹噶尔皮绣,“加强对各民族文化的挖掘和保护”,有积极意义。

(央视元宵晚会同款产品,皮绣台灯)

近年来,湟源县把丹噶尔皮绣作为打造文化湟源品牌的主要工作内容,建立研发机构,指定专门人员,并组织或邀请有关文化专业人士,搜集典型实物和文献资料。经过挖掘和整理,初步摸清了这一艺术珍品的起源、发展、分布和保存现状。同时,培养了一些民间艺人,保护和革新了传统皮绣,制作出了一批精美的皮绣产品。

在湟源县丹噶尔古城的湟源皮绣陈列馆内,我们看到皮绣在历经历史的岁月之后焕发出新的文化风采。皮绣台灯、手提包、笔筒等,一批符合时代特征的皮绣作品在传承与创新中应用而生。

(皮绣手提包受到大众喜爱)

“以前只是在兽皮上简单地加工,现在技术越来越成熟,我们会提前进行图案的打印,这样一来,绣各种图案就轻松多了。”当穿梭在各个绣品间拍照观赏的时候,绣娘张大姐正在绣一个荷包,大半部分已经绣好了,我们能看到她在绣的是一个可爱的虎头。“以前会绣一些鞋垫儿,后来就到了这里绣皮绣、丝绸绣,算起来已经有了十五年的‘绣龄’了,最大的感受就是,手底下动作越来越麻利了,也越来越能沉得下心了。”张大姐说。

(高原雪豹栩栩如生)

为了扩大湟源皮绣的知名度,保护与传承这种古老的技艺,青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司成立湟源皮绣陈列馆,以“授人以渔”的经营理念,集研发、培训、制作、体验、销售为一体,逐步形成了“工坊+学校+绣娘+互联网”的经营模式,多次组织皮绣技艺培训班,教会一门技艺,带动一批就业,兴起一个产业,致富一方群众。

带动妇女增收

除了对传统手工艺的保护与传承,皮绣技艺还解决了一大批湟源县妇女的就业。据了解,迄今为止,青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司在职绣娘30多人,已先后培训妇女2000多人次,吸纳从事皮绣及民间手工艺品制作的绣娘300多人,间接带动1000人。

(展品既符合时代特征,又具有地方特色)

“像这样的工艺品台灯的绣制只需花费一两天就能完成,我们能拿到一两百的手工费。像这种大的绣品一般都需要几个绣娘花费数月合力完成,这种的就会按日结算工资,一天是一百。”绣娘樊国敏说,不仅如此,公司还带动了一批农村妇女就业增收,她们不需要坐班,我们会定时将绣布发到她们的手里,她们闲暇时间将绣品完成,就能领到手工费。

湟源皮绣工艺由简到繁、从粗到精,期间经历了无数的挫折。在不断的尝试过程中,研发人员大胆钻研、创新,在传统制作工艺的基础上灵活运用,形成了现如今栩栩如生的绣品。“我们会继续以传、帮、带的形式,让更多的农村妇女利用自身的技艺优势,依靠皮绣这个平台增加收入。作为非遗传承人,我也将在保护皮绣这一古老技艺的同时,推动青海民族工艺快速发展。”湟源皮绣传承人冯海萍说。

(图/文作者 晁亚婷)