探访河湟文化博物馆:触摸5000年的历史脉络

发布时间:2024-03-20 13:22:34 | 来源:中国网 | 作者:卢晓茜 丁泉莲 | 责任编辑:丁泉莲“在我国5000多年的文明史上,黄河流域有3000余年是全国的政治、经济、文化中心,孕育了河湟文化、河洛文化、关中文化、齐鲁文化等……是中华民族坚定文化自信的重要根基。”位于青海省海东市乐都区的河湟文化博物馆展厅里,这几行金色的大字引人注目。这是习近平总书记的重要讲话精神,也明确了河湟文化的基本定位。

了解一座城市,从走进博物馆开始。2023年7月,位于海东市乐都区的河湟文化博物馆正式开馆运营,对于河湟文化近5000年的孕育、发展、传承来说,这是具有重要里程碑的重大事件。今天,笔者将带领大家走进河湟文化博物馆,触摸河湟文化5000年来的历史脉络,感受河湟文化带来的温度。

(河湟文化博物馆位于青海省海东市乐都区。)

(河湟博物馆大厅内。)

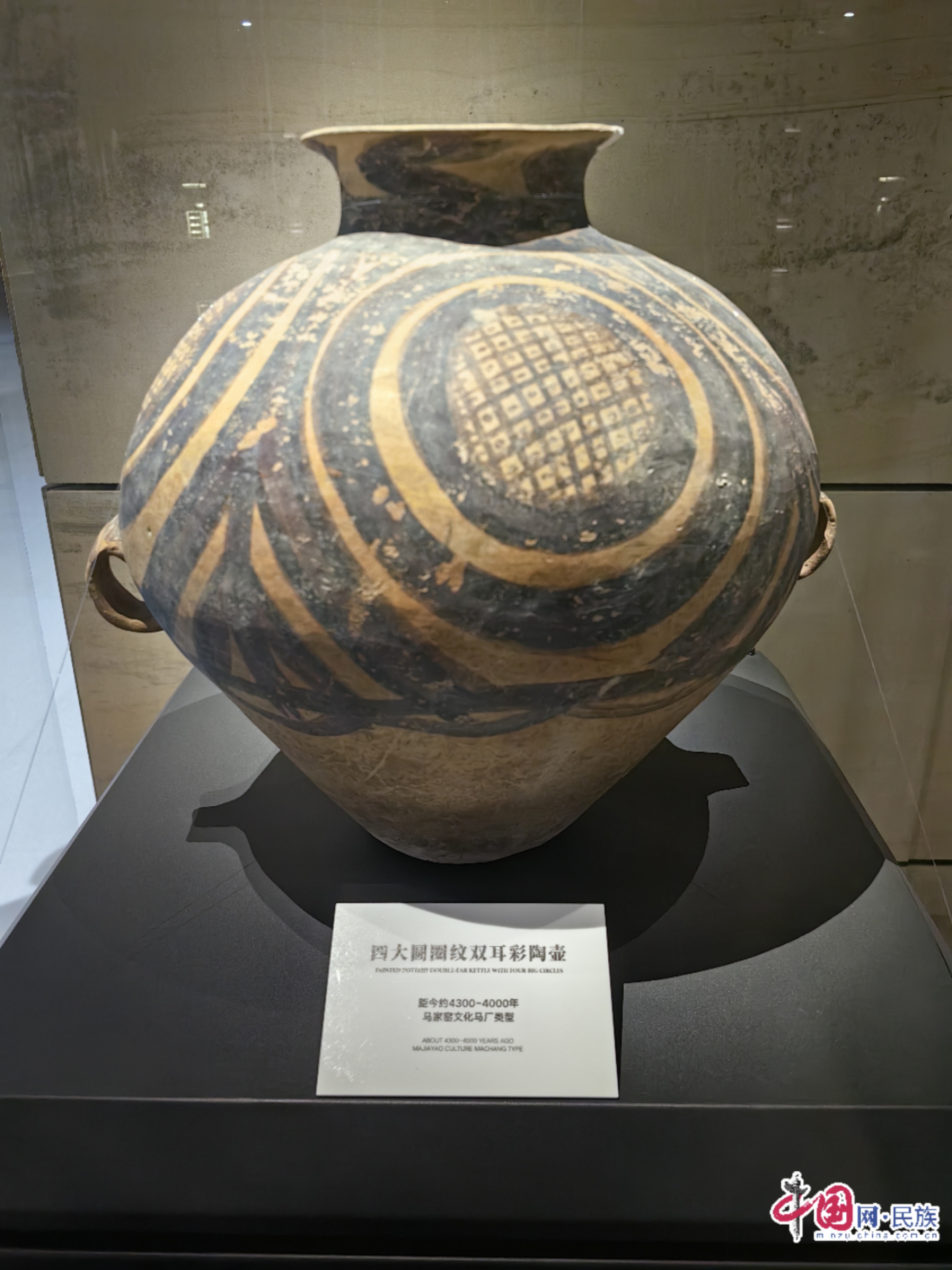

彩陶诉说河湟文化渊源

3月8日,走进河湟文化博物馆,游客或驻足在“三河间”的等高线沙盘旁边,观看着河湟的地理范围,或站在陈列了374件柳湾出土的彩陶旁边细细观品味5000年前的马家窑文化。大厅正中间悬挂着的是黄河流域四大文化示意图,可以直观地看到其分布情况。

第一展厅“河湟文明·源同九州”用人文初启、黄土涅槃、金石熔铸三个部分展示河湟谷地自新石器时代、青铜时代历史时期人类的发展轨迹,突出河湟文化的历史厚重性。走进来首先看到的是河湟地区亿万年前的动物化石,可以窥见在更久远的上古时期河湟地区具有适宜动物生存的自然环境。

(彩陶纹饰类别介绍。)

“河湟地区素有“彩陶王国”之称,柳湾墓地遗址是河湟地区马家窑文化最具代表性的遗址,是中国迄今发掘的规模最大的一处原始社会氏族公共墓地,发掘出各种文化类型墓葬1700余座,出土文物近4万件。”河湟文化博物馆综合部主任韩海军介绍。顺着他手指的方向,我们看到文物展示柜里的头像彩陶壶。

(展柜里陈列的彩陶。)

这是一件海东市乐都区柳湾墓地出土的新石器时代马家窑文化马厂类型的文物,文物造型为人头形象,呈仰望状。人像眼睛、嘴巴细长镂空,嘴下方还捏塑出突出的下颌。鼻子坚挺且鼻孔镂空。耳朵捏塑于面颊处,有镂空的耳洞。面部以黑彩线条绘制出头发、眉毛、睫毛与胡须。壶腹圆鼓,上腹绘五组连续的漩涡纹。陶壶造型朴拙而生动,展现出黄河上游初民的艺术底蕴。

(彩陶制作雕像。)

不远处,彩陶题材群雕十分醒目,这座雕塑以老人向孩子讲解彩陶故事为原型,结合老人抱陶的姿势、孩子认真的面部表情,以及周身摆放的陶罐,来揭示了彩陶对于河湟先民生活的重要地位。“直观的看到彩陶群雕,令我震撼,仿佛先民们烧制陶罐的情景就在我眼前,这些彩陶纹饰精美,吸引着人去了解它背后的故事。”19岁的大二学生李海超说,今年寒假,他逛遍了青海省大大小小的博物馆,河湟文化博物馆让他加深了对河湟文化的兴趣,对他所学的历史专业也大有帮助。

(马家窑遗址出土的彩陶。)

沉浸式感受河湟文化历史

来到第二展厅,可以看到秦汉以来在不同历史时期河湟地区的文化面貌。

“第二展厅主题是河湟古道·交融天下,突出河湟文化的包容性、融合性。根据河湟地区在历史进程中“古道”形式表现出的经济、贸易、军事、文化交流交汇这一明显特征,按秦汉以来的羌中道、吐谷浑道、唐蕃古道、茶马古道为顺序,串起文化融合脉络。着重展示这些历史节点上的重要人物、重大事件和伴生的文化现象。”韩海军说。

第二展厅以道路为中心点展开,张骞凿空西域的雕像矗立在大厅内。汉武帝时期,因为张骞出使西域的记述,中原内地才知晓了羌中道的存在,“河湟”的概念得以形成。“丝绸之路的开拓者张骞,为通西域困于苦寒之地13年之久,对于张骞雕塑的制作通过‘两千里路云和月,十载离乡春又秋’提取元素,在雕塑的表象上应该是表达一种望而不可及的思乡之情,同时又以挺拔地身姿结合背景立体地图绘画侧面体现出他凿空西域的坚定信念。”韩海军介绍着张骞雕塑的制作灵感。

(张骞出使西域的雕像。)

“河历桥做的太逼真了,看着这座桥,感觉熙熙攘攘的过往商客就在我眼前。这种沉浸式体验区让我们耳目一新。”在河历桥场景区,游客纷纷这样感叹。作为黄河上游最早的桥梁,河厉桥见证了中原西域交融繁盛,来往的商人、军队,甚至文成公主都曾在此桥上经过,设计师采用三维成像技术使人物形象穿行于桥上,营造了熙来攘往的气氛,使受众的观感追溯光年历史,见证木桥承载的记忆盛宴。

(赵充国屯田的雕像。)

此外,赵充国雕像将威武的英雄形象展现给了观众。“赵充国的故事我知道,汉宣帝时期他督兵西陲,上奏了屯田策,因此越来越多的中原百姓移民青海。他们的到来,也将先进的生产技术、生活习惯、语言习俗带到了河湟,对当地的生产发展起到了推动作用。”站在雕像前,来自西宁的游客孙肖叶正在给同伴讲述赵充国屯田的故事,在他看来,河湟博物馆以雕像为载体,带领游客沉浸式体验河湟历史的方式十分有趣。

河湟地区风俗文化的集中展示

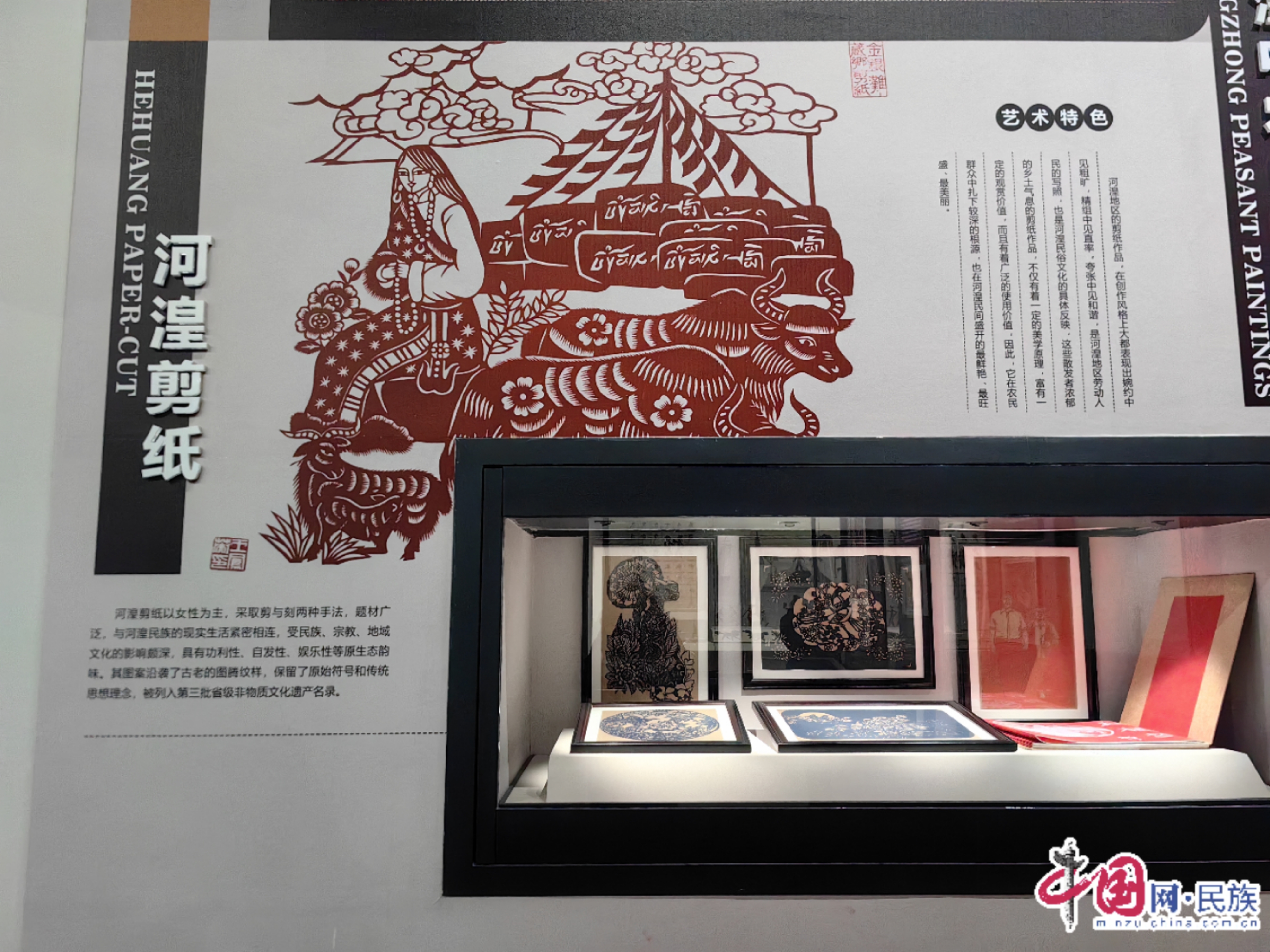

参观完一、二展厅,第三展厅主题河湟家园·和美向荣进入视野。第三展厅突出河湟文化历史变迁中积淀生成的独特性、多元性特点,分世居民族、生产生活、民族宗教、河湟非遗四个单元着重展示“青海拉面”“青稞酒”“青绣”名片以及宗教建筑艺术、民族团结进步杰出人物等“各美其美,美美与共”的发展成果。

(河湟非遗展示区。)

“这里的亮点就在于,以按比例微缩建造的方式,展示了各民族不同的建筑文化。土族、塔加藏族、回族院落的房屋建筑各有特色,反映着不同时期各民族适应自然的生存智慧。”韩海军说。接下来,走在琳琅满目的服饰展区,可以直观感受河湟地区的服饰文化。河湟地区各民族早期服饰以皮毛制品、毡衫类为主,伴随着农耕与商贸的兴盛,大量棉布和丝绸被用在了他们的日常着装上。

(逼真的河湟建筑模型。)

再往里走,展厅以模型和实物相结合的方式详细介绍了河湟地区丰富的饮食文化。以饮茶习俗为例,河湟地区曾是茶马互市的前沿,各民族都有熬砖茶待客的习俗,并衍生出了各具特色的茶文化,有盖碗茶、熬茶、奶茶等。汉族、藏族、蒙古族、土族等民族都喜爱饮酒,以酒待客为贵。农牧分界形成不同的饮食文化,藏族和蒙古族以肉食为主,汉族、回族、土族、撒拉族等民族以面食为主。

展厅的拉面制作场景以拉面的街头餐饮为原型,打造拉面制作及适用场景,在朴素的乡土气氛中凸显拉面在河湟地区人民生活中扎根之深。重点介绍了河湟地区历史悠久的拉面。从喇家遗址出土“中华第一碗面”,河湟地区面食文化历史再次推进一大步。

(展厅的红色文化。)

走进第四展厅,为我们打开了河湟红色记忆的长卷,诉说着河湟地区可歌可泣的英雄事迹,展现了河湟儿女在党的领导下,同甘共苦、守望相助、勤力同心,建设家园的奋斗历程。“自2023年7月正式开馆以来,河湟博物馆共接待参观游客7.8万余人。”韩海军介绍,今后还会有越来越多的人通过参观以深入了解和体验河湟文化。

(图文作者卢晓茜 视频作者丁泉莲)