昆仑山下石榴红 籽籽相抱情意浓

发布时间:2024-06-04 17:04:36 | 来源:中国网 | 作者:蔡得军 | 责任编辑:卢晓茜习近平总书记指出:“在青海不谋民族工作,不足以谋全局。”

——题记

地处于中国“聚宝盆”柴达木盆地的青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市,犹如一颗璀璨的明珠镶嵌在广袤大地。建政七十年来,多民族的兄弟姐妹在这片热土上,和睦相处,亲如一家。

作为多民族聚居、多文化交融的新兴工业城市,近年来,格尔木以铸牢中华民族共同体意识为主线,聚焦“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”总目标,以促进和谐、增进福祉为民族团结进步创建工作的出发点和落脚点,全市创建工作不断向纵深发展——团结就是格尔木市发展的“生命线”,要发展,必须要团结。

“天路将军”和他的哈萨克族儿子

1982年初秋的一天,从兰州驶往乌鲁木齐的快车车厢里,坐着一位精神矍铄、满头银发的汉族老人。他中等个儿,着一身灰色中山装,配以黑色布鞋,目光炯炯,显得慈祥自信庄重。这位老人是谁?他去新疆干什么呢?

他就是“天路将军”慕生忠,原来他是与家人一起去乌鲁木齐看望他的哈萨克族儿子慕沙塔尔一家。熟悉慕生忠将军的人都知道,他是汉族人,怎么会有一个哈萨克族的儿子呢?这一切都要从1951年说起。

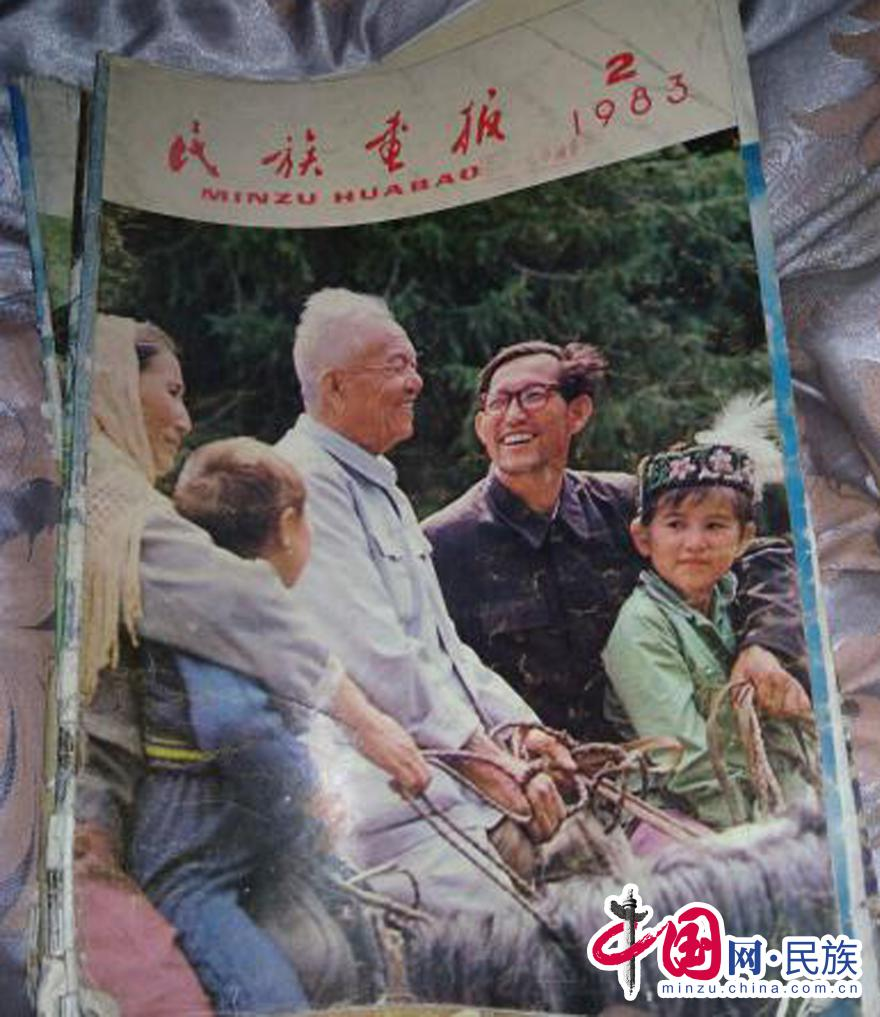

1983年出版的第二期《民族画报》封面,白发者为慕生忠将军。(翻拍照)

1951年12月的拉萨街头,寒风刺骨,白雪皑皑。慕生忠接连几天发现一个大约七、八岁的男孩,衣服破烂,沿街流浪,时常抱着野狗睡觉。询问之后,慕生忠才知道这孩子是新疆哈萨克族人,名叫沙塔尔。小沙塔尔和他家人被土匪裹挟到西藏,几番辗转之下,成了流浪儿。

听完沙塔尔的身世之后,慕生忠决心把这个苦命的孩子留下来。得到组织同意后,慕生忠收养了他。在共同生活中,慕生忠夫妇给了这个孩子无尽的关爱。久而久之,慕生忠将军的亲生儿女们都生出了浓浓的嫉妒之情:“父母连亲儿子、干儿子都分不清了。”从现有的史料记载中,笔者看到慕生忠的女儿慕晓峰这样的回忆。

反映慕生忠和哈萨克族向导工作场景的雕塑。

在慕生忠夫妻的关怀之下,沙塔尔渐渐长大,后来进入了西北民族学院上学,毕业后分配到了新疆阿克塞哈萨克族自治县当老师。临别前,慕生忠对依依不舍的儿子交代:“我收养你,不改你的名,只在你的名字前加一个‘慕’字,算是咱们爷俩的缘分。”

长大后,沙塔尔经常带着全家回兰州探望父母。慕生忠也曾三次去新疆看儿子,受到哈萨克族同胞的盛情接待。在沙塔尔的老家,大家挨家挨户请慕生忠吃饭,把他当作恩人对待。

“一个在少数民族地区工作的汉族领导,无私地帮助一位少数民族孩子,并收养为自己的孩子,供他上学、深造,无疑增进了民族间的感情、友谊和团结。慕生忠将军的善举在当时传为佳话,这又何尝不是民族大团结的活教材呢?”几位游客在参观完格尔木市将军楼公园,感慨到。

示范馆里开出民族团结之花

近年来,格尔木市坚持民族团结工作与经济社会各项事业同频共振,有力促进了民族团结进步创建工作提档升级,全市各族干部群众和睦相处、和衷共济、和谐发展。

在2024年格尔木召开的“两会”上,格尔木市委副书记、市长冉清在政府工作报告中指出,要发挥铸牢中华民族共同体意识示范馆作用,大力宣传民族团结先进典型和先进事迹,传承发扬优秀传统文化,积极构建各民族互嵌式的社会结构和社区环境,促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。

当地干部群众在示范馆参观。

走进格尔木市铸牢中华民族共同体意识示范馆,一幅幅照片、一件件实物、一段段文字……生动地述说着格尔木市民族团结工作取得的辉煌成就,全市各族群众交往交流交融、共同团结进步、共同繁荣发展的时代风貌。

示范馆面积近500平方米,分为“共辟伟业”“共创奇迹”“共建未来”“共奏华章”“共筑团结”5个篇章,通过展出格尔木市具有重大历史意义的珍贵文献、档案、图片,充分展现格尔木市各族人民在历史长河中广泛交往、全面交流、深度交融的历史事实,全景展现格尔木市凝聚各民族团结奋斗、共同繁荣发展的磅礴力量和取得的辉煌成就。

参观者在拍照。

在现场,笔者遇见前来参观的干部职工。“通过此次参观,我们对格尔木市民族团结进步创建工作成果有了深刻认识,直观感受到格尔木市民族团结的悠久历史和沿革传承,进一步加深了对铸牢中华民族共同体意识的理解,认识到了当好践行者、促进者、守护者的重要意义。”一位参观人员说。

据了解,格尔木市完成的民族团结主题公园建设,将积极开展“平安和谐家庭”“民族团结家庭”“最美家庭”“美丽庭院”创建评选活动,挖掘民族团结故事,培育民族团结进步先进典型,形成全面动员、全域覆盖、全员参与、全力推进的创建工作格局。

建政七十年来,格尔木各族群众用勤劳的双手和汗水,谱写着青藏高原上感人至深的民族团结进步赞歌。如今的格尔木,各族干部群众团结一心、共同发展,培育出鲜艳多姿的团结花、文明花、平安花、和谐花,示范创建富有成效,结出了民族团结“幸福果”。

(文/图 蔡得军)