德吉村:搬出来的幸福村

发布时间:2024-06-18 17:14:39 | 来源:中国网 | 作者: | 责任编辑:蔡得军从青海省西宁市驱车出发,一路风光秀丽,一个多小时就能到达位于青海省黄南藏族自治州尖扎县的德吉村。远眺德吉村,一排排藏式院落整齐坐落在黄河边,蓝天、碧水、村落,在大山的环抱中构成了一幅静谧且美好的生态画卷。

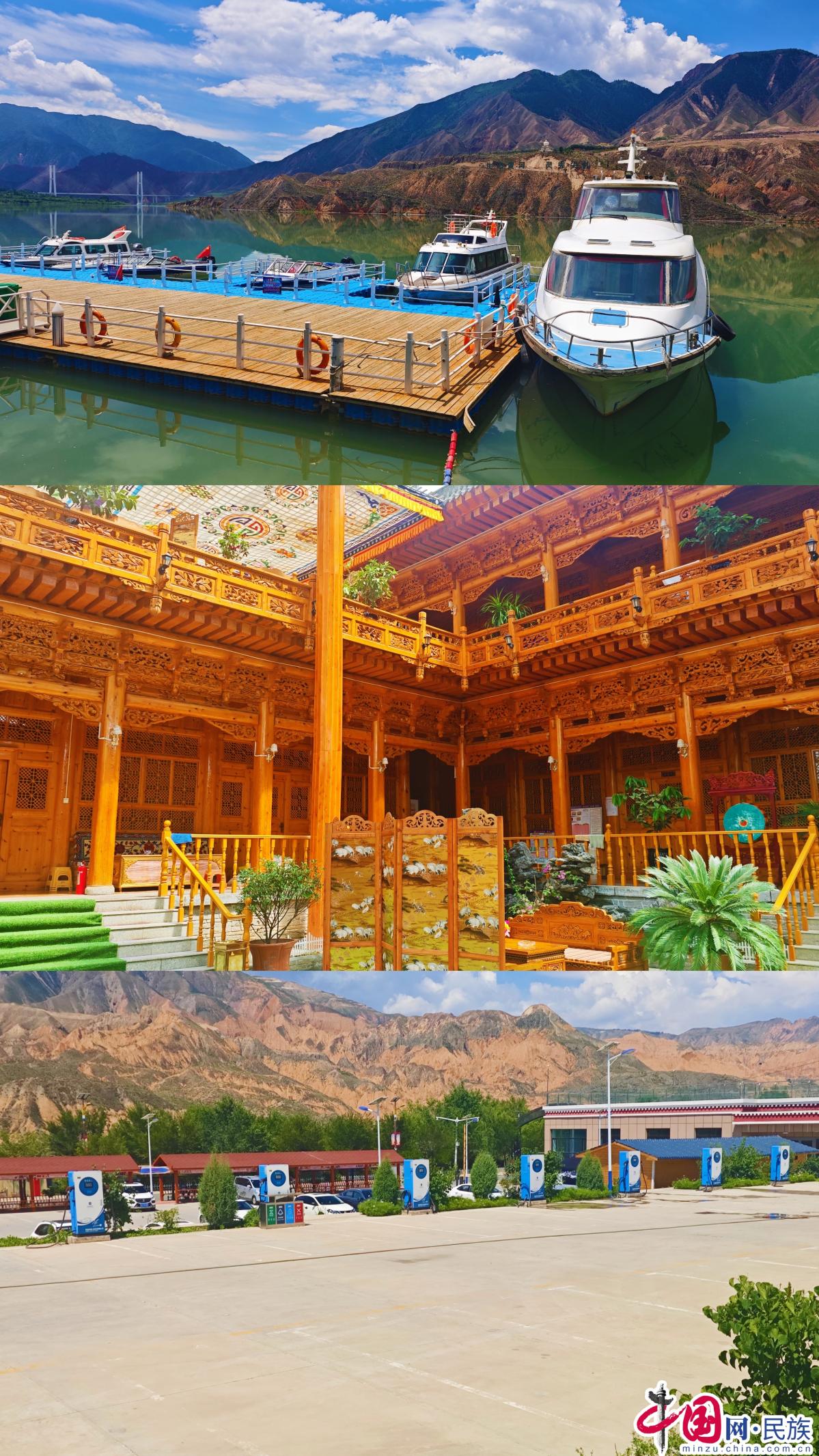

走进德吉村,村道两旁树木林立,学校、卫生所、运动场、文化广场、停车场、游艇码头、民俗餐厅、房车露营地等一应俱全。码头上,孩子们在嬉笑玩闹。母亲河黄河在阳光的照射下碧波荡漾,城市的喧嚣与忙碌在这里经过洗涤,得到了从容与惬意,真不愧是大家口中的“幸福村”。

6月17日拍摄的德吉村,山水秀美。

近年来,德吉村这个位于黄河边的乡村被越来越多的人所熟知,先后获得“中国美丽休闲乡村”“全国生态文化村”“中国少数民族特色村寨”“全省乡村旅游重点村”“全国乡村旅游重点村”“十三五时期易地扶贫搬迁美丽搬迁安置区”“国家AAA级景区”等荣誉称号。这个原本寂寂无名的小乡村是如何逆袭成为如今的幸福村的?笔者一探究竟。

今昔德吉,从大山深处走出来的幸福村

看现在的德吉村山水秀美,昔日可没有如此模样。

过去,德吉村处于高山深沟地区,房屋是用土、砖制成的,有些房子表面已经出现了裂缝,安全系数不高。村里的道路也是土路,一到下雨天,道路泥泞,出行极为不便。

平均海拔3000米左右,年平均气温在零摄氏度以下,老山区的无霜期仅有110天左右,冰冻、霜冻灾害频发。恶劣的自然条件,让这个以种地放牧为生的村庄更是雪上加霜。

昔日的德吉村不仅住房难、行路难、就医难,就连吃水也难。在老一代德吉人的记忆中,有一个直观展现德吉村旧貌必然绕不开的画面:村子还在山上的时候,家家户户的妇女都有一个沉重的负担,那就是每天都要花费数小时从山下背水。大大的水桶压在单薄的背上,山路本就崎岖不好走,再加上沉重的水桶,其中的辛苦可想而知,而这只够全家人一天的用水量。

2016年,尖扎县根据德吉村的一系列现实难题,将德吉村251户946人搬迁至如今的黄河沿岸。海拔更低了,气候更好了,出行也方便了,吃水再也不用那么吃力了,家家户户都住上了新房,日子越来越好了。

景区内,游客在惬意享受午后时光。

持续项目建设,扮靓幸福乡村

近两年,随着我国“双碳”目标的逐步推进,加快推动形成绿色低碳的生产生活方式,促进经济社会发展全面绿色转型,建设人与自然和谐共生的现代化,引导绿色技术创新,提高产业和经济的全球竞争力。

在青海,广阔的戈壁、荒漠为光伏发电提供有利的地形条件,一排排光伏板将用之不竭的太阳能转化为源源不断的电能送进千家万户。站在能源转型的风口上,2019年,国家电网公司推动乡村电气化、服务乡村振兴工作部署,用清洁能源代替乡村环境污染的用能现状。德吉村家家户户屋顶都装上了光伏发电系统并接入电网,远远望去,一排排光伏板宛如一串串明亮的星星,闪耀着村民对可再生能源的美好向往。自此,德吉村走出了一条“分户接入,自发自用,余电上网”的产业模式。

村民娘毛吉说:“自从用上了光伏发电,做饭、洗衣、看电视都不收电费了,每个月剩余的电还能转换成收益,一年下来也有几千块呢。”在娘毛吉家中,墙上的智能电表在随时记录着光伏产生的电能,今日用电多少,还剩多少电能都能清楚看到。

村子搬到黄河岸边后,一部分村民开始依托地理位置优势,开农家乐、吃旅游饭。“村里开饭馆的本来用电量就大,光伏用电一个月下来能省差不多200块的电费呢。”村民加太说。但光伏发电受天气影响较大,在阴雨天会时常发生“跳闸”现象,这让村民们十分头疼。“一到天气不好的时候,光伏就会启动‘自我保护程序’,村民们受教育程度普遍不高,所以总是束手无策。”加太解释说。

为了解决村民生活的难题,尖扎县昂拉乡上下联动,从德吉村村集体经济中拿出一部分钱,通过筛选、培训最终确定三人担任光伏管护员,让专人干专事,一个人负责84户人家。一旦停电,只需要一个电话,他们就会带着工具上门服务。有了光伏管护员的“保驾护航”,德吉村民的日子过得越来越红火。

景区内相应设施一应俱全。

文旅融合,走新发展道路

依托天然地理优势,2019年尖扎德吉旅游开发有限公司入驻德吉村。自此,民宿建起来了,民俗体验餐馆正式投入运营。我们看到,停车场上,就连充电桩也配备了很多,周边设施都已经趋于完善。

“我们公司从2019年起,已经投入2000多万打造旅游乡村,目前已经开放快艇、皮筏艇和沙滩等休闲设施。”尖扎德吉旅游开发有限公司负责人奥松多杰说,在每个节日到来之际,通过限时优惠、办乡村音乐会等方式大力宣传旅游德吉村,现在每天的客流量还是挺可观的。

随着奥松多杰的脚步,笔者走进民俗体验餐馆,一楼、二楼都是藏式风情的装修,宽敞的就餐区都用精美的屏风装饰起来,既美观漂亮又能保护客人隐私。“我们景区不追求商业化,我们想要一种慢节奏,让客人在这里体验藏式民风民俗,沉浸式生活。”奥松多杰说。

在德吉村,可不仅只有奥松多杰这么一个文旅人。顺着乡道一路往前,德吉村广场周围的家家户户都开上了民宿。

达巴是村里开民宿的带头人,在他家,方方正正的小院子周围是几间特色鲜明的房间,每个房间里都干净整洁,生活设施一应俱全。“我从19年开始开民宿到现在,每年收入加起来能有4万多。”达巴说。

同样开民宿的还有村民秀专,她家不同于达巴,住宿、吃饭已经成为了一条产业链,“我们家做的都是家常菜,菜品样式也丰富,客人来了都喜欢吃。”在秀专家还有个小型超市,游客足不出户便能享受生活便利。

旧时的德吉村山大沟深,村民除了种地没有经济来源;现在的德吉山美水美,村民们依靠搬迁优势,走出了一条农旅融合的新发展道路,在家就做上了生意,日子越来越有奔头了,德吉村成为了名副其实的“幸福村”。

(文/图 晁亚婷)