【传承人话非遗】陈永珍:木艺匠心守传承

发布时间:2025-04-24 16:36:22 | 来源:中国网 | 作者: | 责任编辑:吴一凡开栏的话:在历史的长河中,非物质文化遗产犹如璀璨的星辰,闪耀着人类智慧与创造力的光辉。我们开设“传承人话非遗”栏目,邀请非遗传承人亲口讲述那些传承千年的技艺与故事,深入挖掘非遗项目的历史渊源、文化内涵、传承现状及未来发展。

在这里,您将聆听传承人的心路历程,感受他们对传统的敬畏与热爱,了解非遗传承的酸甜苦辣,领略中华文化的独特魅力。

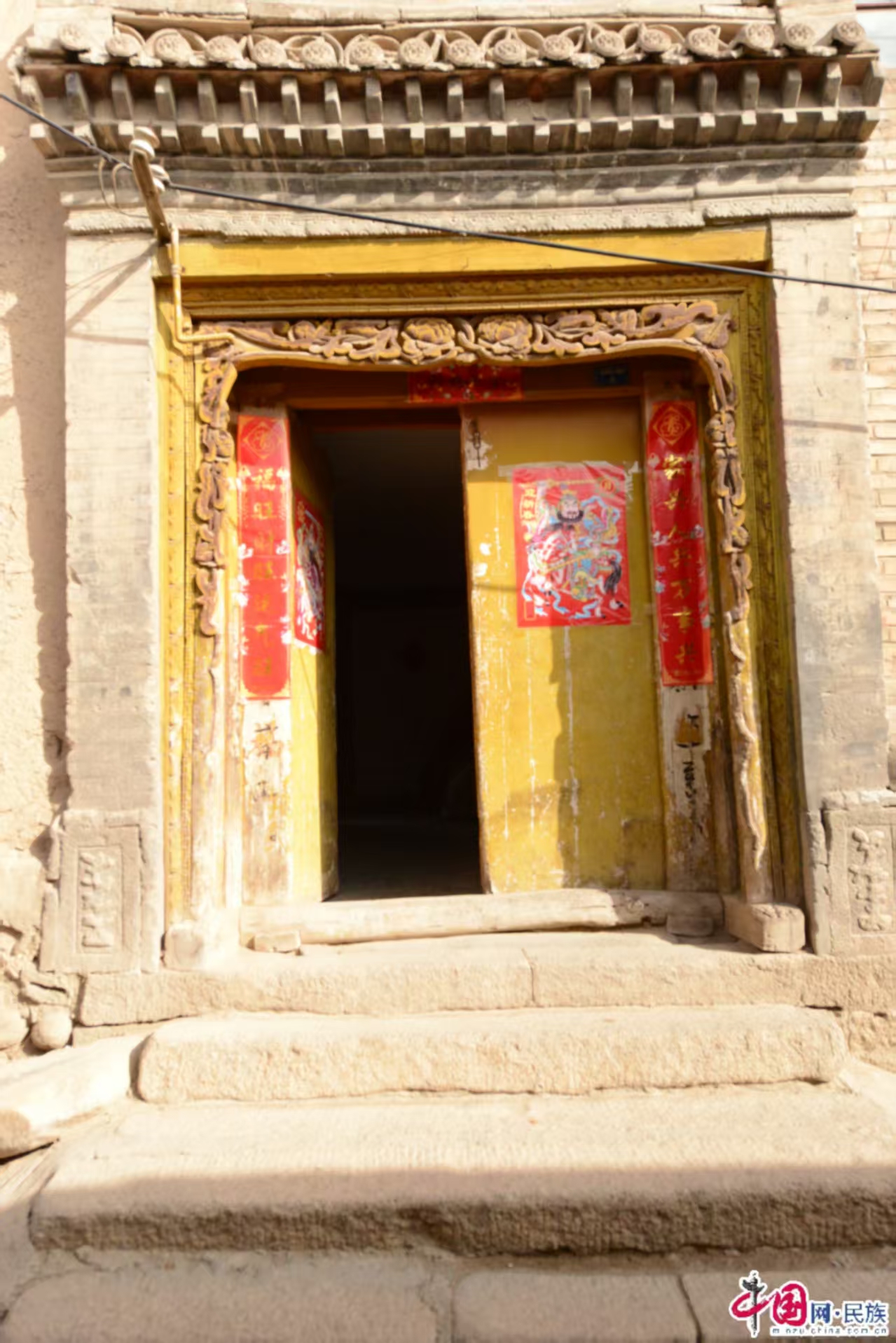

青海湟源素有“海藏咽喉”“茶马商都”的美誉,昔日繁荣的商贸历史为这片土地镌刻下深厚的建筑技艺。在中国传统营造体系中,门楼堪称建筑的精神图腾,民间“七分门楼三分厅堂”的营造法则,道出了门户作为家族地位象征的核心价值。

湟源民居建筑大门制作技艺市级非物质文化遗产代表性非遗传承人:陈永珍

我与木头的缘分,早在十六岁便结下了。1982年,我跟着老木匠当学徒,跟着他们走街串巷,从整房营造中学大门的制作。那时木门是家的脸面,木门制作是盖房子的头等大事,从放线、改木板到雕花、组装,全靠一双手。

古人云“宅以门户为冠带”,一扇门不仅是居所的出入口,更象征着家族的脸面与气象。在湟源,院门被称作“财门”,寓意招财纳福、吐故迎新。这门庭之重,既在于防卫之实,更承载着主人家对福禄安康、代代兴旺的祈愿。

湟源木门讲究“因地制宜”,其构件繁复精巧:门框、门头、门扇为三大主体,古时还配有门簪、门墩、门环、门钉等细节。门头尤显匠心——顶上两面斜坡砌砖铺瓦,形如微缩屋檐,既遮阳挡雨,又暗合“门庭显赫”之意;门楣处嵌着雕花木板“花牙子”,两侧砖墙立柱(俗称“砖墩子”)稳如磐石。从选材开始,需根据房屋高低宽窄挑选原木,放线改板后,再用刨子、凿子手工打磨。雕刻纹样无固定图纸,全凭经验与灵感勾画,步步皆需精准。最难的当数榫卯结构——不用一钉一铆,全凭木块间的咬合,便能撑起整扇门的厚重。

20世纪90年代,县城里成片的四合院尚存,红漆木门上雕着“五福捧寿”“梅兰竹菊”。可随着楼房兴起,带院落的宅子少了,木门渐渐被铁门、防盗门替代,老师傅们一个个转了行。我心里着急,却始终放不下这门手艺。

后来,湟源县启动丹噶尔古城修复工程,丹噶尔古城除了原有的老式古建筑大门外,新修起了不少古建筑大门,给丹噶尔古城增色不少。这个手艺也重新有了用武之地。2022年湟源民居建筑大门制作技艺列入西宁市非物质文化遗产名录,这使这门技艺得到了更好的保护。

去年老街古城中一户人家修缮老宅,邀请我重制大门。九月初九动工那日,我带着三个徒弟,边做边教。虽然工具已电动化、自动化,可放线的分寸、凿眼的深浅,还得靠老师傅的眼力。我们依然坚持手绘图纸,尺寸随门洞高低宽窄流转,正如老话说的“门纳乾坤,自有方圆”。

这些年,我带过十几个徒弟,有转行的,也有坚持留下的。年轻人耐不住寂寞,总觉得“手艺换不来钱”。但我总对他们说:“老祖宗留下来的好东西,不能在我们子孙手里断了。”每逢立木上梁,我必亲手在门梁系上红布,因为这木门连着的不仅是砖墙,更系着门庭内外对福泽绵长的寄望。

时光流转,丹噶尔古城的青砖黛瓦间,一扇扇木门依旧静立如初,游客常驻足于雕花门扇前拍照。门头的小屋檐依旧遮风挡雨,门楣的“花牙子”仍在诉说吉祥。真正的传承并非固守旧制,而是让传统在时代中焕发新生。

文/朱炜明 青海省西宁市湟源县委宣传部供图