青海共和:苏青协作催“牧光” 光伏农场硕果丰

发布时间:2025-07-31 16:46:05 | 来源:中国网 | 作者: | 责任编辑:吴一凡近年来,青海省海南藏族自治州共和县与江苏省常州市经开区深化东西部协作,强化组织领导、交流互访与项目建设,构建优势互补区域协作新格局。2022年实施20个项目,带动就业与消费帮扶成效显著。2022——2024年持续投资光伏生态牧场,扩大规模养殖藏羊,创新“光伏+生态牧场”模式,促进产业升级与群众增收,成为东西部协作赋能区域协调、促进共同富裕,同时响应“双碳”目标,为黄河流域生态保护及东西部协作赋能乡村振兴提供可复制样本。

积极协作共进、实践铺就发展之路

两地打破地域壁垒,联合组建专项领导小组,由两地党政“一把手”挂帅,分管领导具体负责,相关职能部门负责人全程参与。领导小组每季度至少召开2次专题会议,统筹规划产业协作、民生帮扶等核心工作,量身定制覆盖全领域协作方案。明确职能部门职责,构建“信息实时共享、问题定期会商、任务协同推进”闭环机制,形成“上下贯通、左右协同”工作合力。将协作任务拆解为可量化的考核指标,纳入两地年度绩效考核“指挥棒”,每半年开展“穿透式”督查,确保各项举措落地生根、开花结果。

每年初,两地以协议为“契约”,清晰划定协作重点领域、具体项目清单及预期目标,为全年工作锚定航向。创新搭建“县-村-企”三级对接网络,深耕基层需求与项目落地“最后一公里”,解决了“村企信息脱节、项目落地慢”问题。

聚焦项目资金、精准滴管赋能发展

围绕产业升级、基础设施、民生保障三大领域,组建“智囊团”,对申报项目进行“过筛子”式评审。2022年经层层遴选,20个协作项目成功落地,总投资达8600万元,涵盖“光伏+生态牧场”、农牧产品精深加工、乡村道路硬化、学校卫生院改造等多元领域。其中,超60%资金定向投向“光伏+生态牧场”等特色产业,为产业融合注入“强心剂”。推行“一个项目、一名领导包联、一个专班跟进”的“包干制”,从立项审批到建设验收全程“保姆式”服务,2022年底18个项目顺利收官,资金支出率达76.56%,剩余项目按计划稳步推进。

创建“政府引导、市场运作、社会参与”资金使用模式,“滴管”式将资金导向农牧区发展薄弱处。重点投入光伏生态牧场基建、农牧产品冷链物流体系、劳动力技能培训等“卡脖子”环节,直接催生近300个就业岗位,其中技能型岗位占比45%,较传统畜牧业技能岗位占比提升30个百分点,撬动超1.2亿元社会资本。建立资金效益“回头看”机制,定期审计评估每一笔资金流向与产出,确保“好钢用在刀刃上”,让群众在家门口就能端稳“增收碗”。

深耕农牧融合、培育特色产业优势

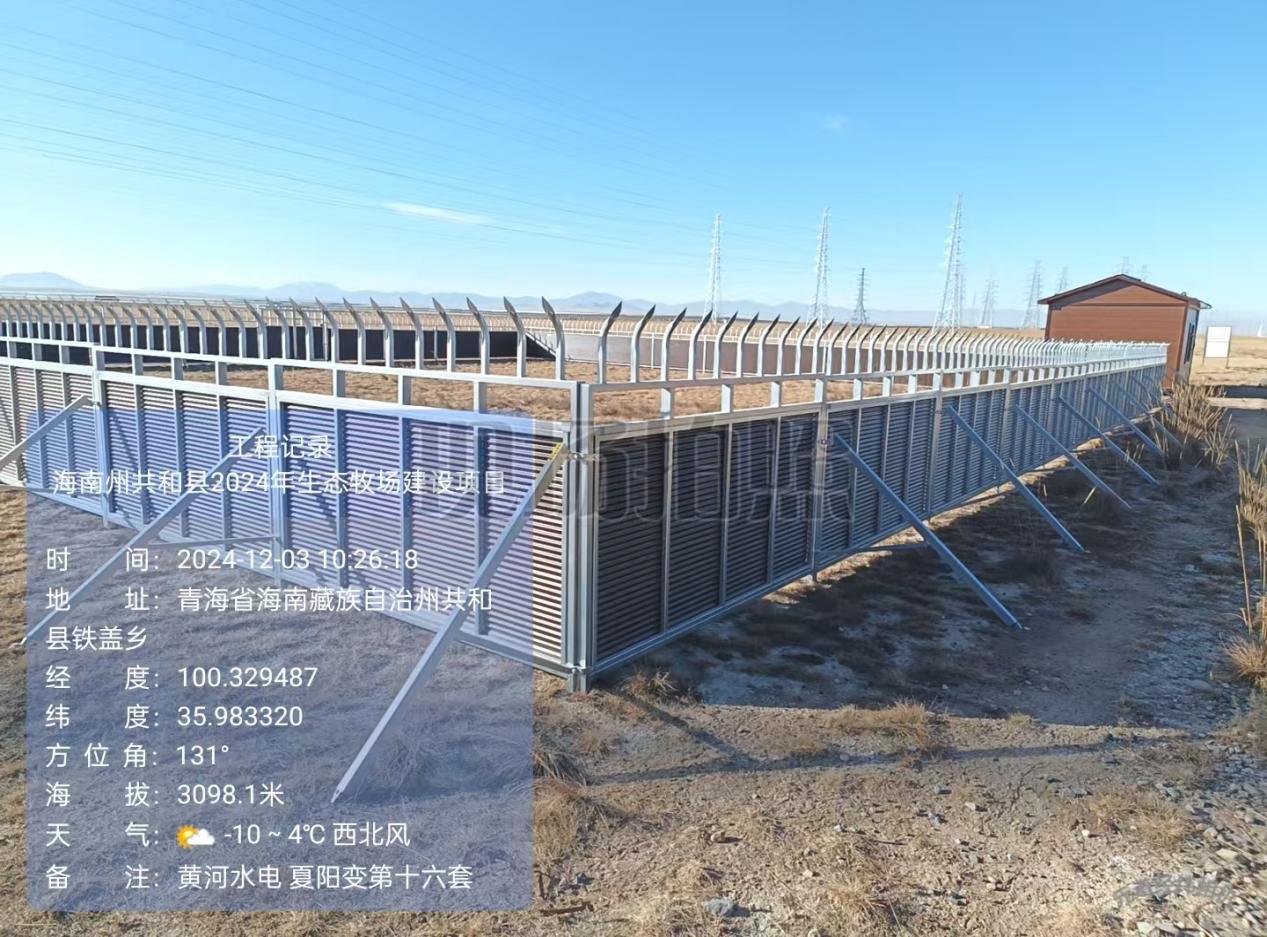

共和县依托68家企业、345平方公里的光伏产业集群优势,与常州经开区联袂打造“光伏+生态牧场”融合样板。构建“合作社养殖管理+常州企业加工包装+光伏企业场地供电”铁三角机制。按“统一品种、饲料、防疫、管理、销售”“五统一”标准,建成集养殖区、饲料储存区、疫病防治区于一体的标准化基地,配备专业技术团队与智能化设备,推动产业向规模化、规范化、智能化跃升。目前已培育12家骨干养殖合作社,带动周边农牧户主动参与“光伏羊”产业。

借力常州消费帮扶销售中心,搭建“线上云端展馆+线下商超专柜”的立体销售网。线上在常州知名电商平台开设“共和特色农产品馆”,线下进驻大型商超、农贸市场,同步举办推介会、农超对接会“聚人气”。对牛羊肉、乳制品等高原特产“梳妆打扮”,升级包装、打造品牌,制定严苛质量标准,拿下绿色食品、有机认证“通行证”,成功实现从“散兵游勇”式售卖到“集团化”团购的转变,累计销售额突破208万元,“光伏羊”产品占比超40%,市场竞争力与附加值显著提升。

激活人才队伍、拓宽就业服务渠道

实施“人才交流计划”,每年选派5-8名优秀干部赴常州“取经”,在经开区部门、乡镇、企业挂职6-12个月,沉浸式学习产业发展理念、项目管理经验、城市治理模式。常州则按需“点单式”派驻11名教育、医疗专家,通过专题讲座、现场带教等方式,为共和培育本土骨干教师与医疗技术尖兵,让优质服务资源“扎根”高原。

针对劳动力技能短板,开展“订单式”培训,课程涵盖电工、“光伏羊”养殖等实用技能,培训时长15-60天,考核合格即发证书。构建“信息发布-技能培训-岗位对接-跟踪服务”全链条体系,2022年定向输送197名劳动力,其中110人走进长三角企业。结合本地项目开发养殖员、设备维护员等岗位60余个,人均月收入达3000-5000元。

青海省海南州共和县融媒体中心供稿供图